【令和3年】ネスペ午後1-3の解説

令和3年度のネットワークスペシャリスト(ネスペ)の午後問題の解説をしていきます。

今回は午後1-3の問題をわかりやすく説明します。本問では主にレイヤ2・3ネットワークでの優先制御の知識が問われました。

画像はすべてIPA公式から引用しております。

令和3年度 春期 ネットワークスペシャリスト試験(NW)午後Ⅰ

他年度の午後問題の解説は別記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

設問1

空欄a

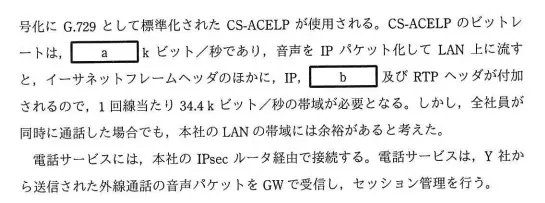

難問です。CS-ACELPのビットレートは8kビット/秒という知識問題です。正答率は低かったとあるので答えられた方はほぼいないでしょう。

ちなみに、平成24年午前2の問3で問題文として出題されていました。ネスペは午前2の過去問が午後問題としてよく出題されるので対策しておきましょう。

空欄aの答えは、8

空欄b

空欄bを含む一文から答えを導きます。「音声をIPパケット化してLAN上に流すと、イーサネットフレームヘッダのほかに、IP、〇〇、及びRTPヘッダが付加される」とあるので、カプセル化の内容を答えればよさそうです。

音声通信のカプセル化で、RTPプロトコルが利用されているので、UDPが答えになります。

RTP(Real-time Transport Protocol)は、音声や動画などのリアルタイムストリームデータを配信するためのデータ通信プロトコルで、UDPを利用します。

空欄bの答えは、UDP

空欄c

空欄cの前文を確認します。「本社や営業者の電話利用者から、通話が途切れるというクレームが発生した。」とあり、その原因が述べられている段落とわかります。

通話が途切れるとあるため、パケットの遅延やドロップ(廃棄、損失)が発生したとわかります。

空欄cの答えは、ドロップ、廃棄、損失

空欄d

DSCP(Differentiated Services Code Point)値はIPヘッダのToSフィールドに値を入れます。

DSCP(Differentiated Services Code Point)は、IPヘッダのToSフィールド(6bit)に値をいれることで、IPパケットに優先度を付加でき、パケットの優先順位を決定するために使用されます。

同じような優先制御として、IP Precedenceがあります。IP Precedenceは、IPパケットにおいて優先度を表すための値であり、ToS(Type of Service)フィールドのうち最初の3ビットを使用し、パケットを優先制御します。

IP Precedenceは8段階の優先度ですが、DSCPは64段階の優先度があり、より細かく柔軟に優先制御できるのが特徴です。

空欄dの答えは、ToS

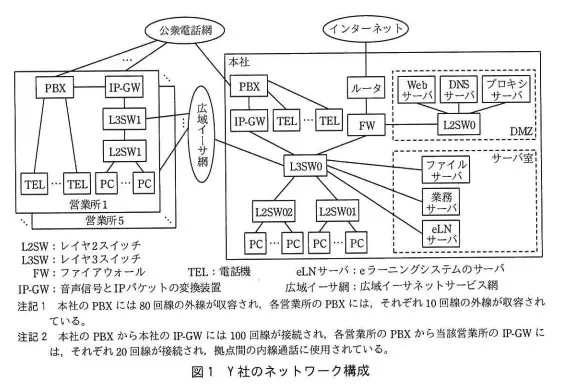

設問2(1)

音声信号がIPパケット化される通話を本文中の言葉で答える問題です。

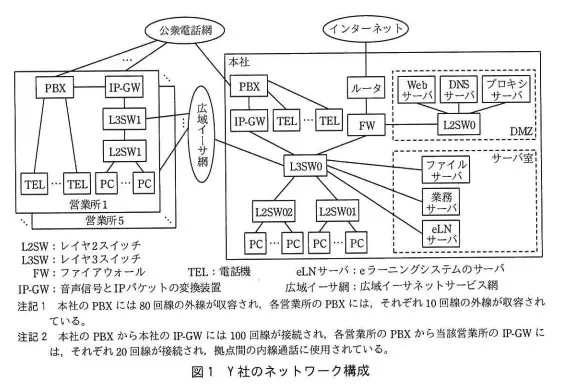

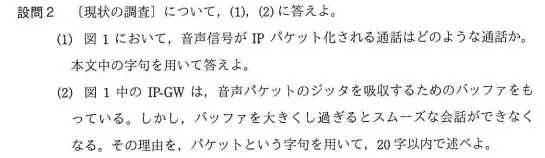

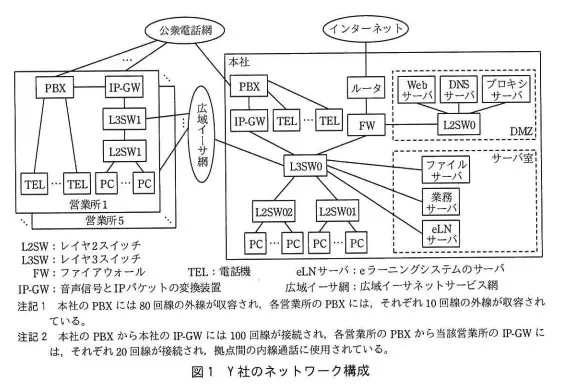

音声信号がIPパケット化される場合は、IP-GWを経由した通信です。IP-GWは図1で、音声信号とIPパケットの変換装置とあるからです。

さらに、本文には「拠点間の内線通話は、IP-GWを介して広域イーサ網経由で行っている。」と記載があるため、音声信号がIPパケット化されるのは拠点間の内線通話であることがわかります。

答えは、拠点間の内線通話

設問2(2)

IP-GWのバッファを大きくしすぎるとスムーズな会話ができなくなる理由を答える問題です。

ジッタ(jitter)とは、通信やデータ処理において、データの送信・受信にかかる時間のばらつきのことです。また、バッファとは、一時的にデータを貯蔵するための領域のことです。

IP-GWは、音声パケットの送信・受信にかかる時間のばらつきを抑えるために、一時的にデータを小分けにして保存していると解釈できます。

音声パケットをバッファに入れすぎると、遅延(レイテンシー)が生じ、音声の途切れや遅れ、品質低下などの問題が発生します。遅延が発生する旨を解答に盛り込みましょう。

IPA公式解答は、パケットの音声化遅延が大きくなるから

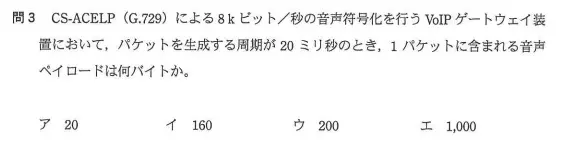

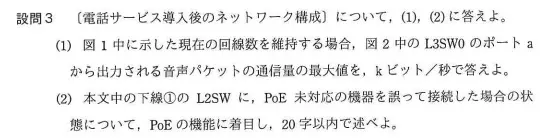

設問3(1)

「図1中に示した現在の回線数を維持する場合」とあるので図1を確認します。図1の注記1に、「本社のPBXには80回線の外線が収容され、各営業所のPBXには、それぞれ10回線の外線が収容されている。」とあります。

80(本社の外線)+10(各営業所の外線)×5(営業所の数)=130回線

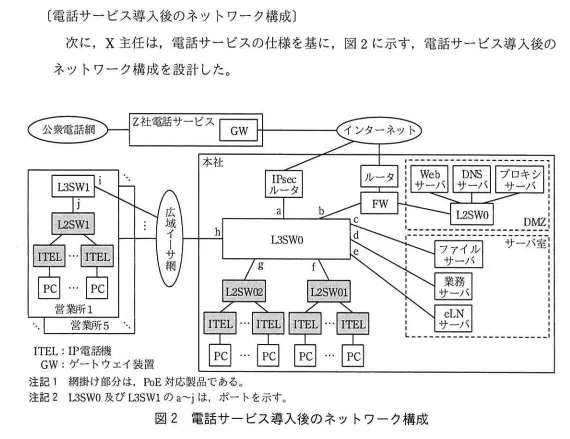

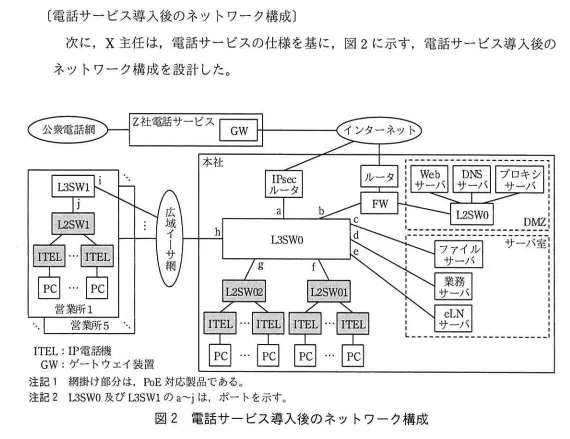

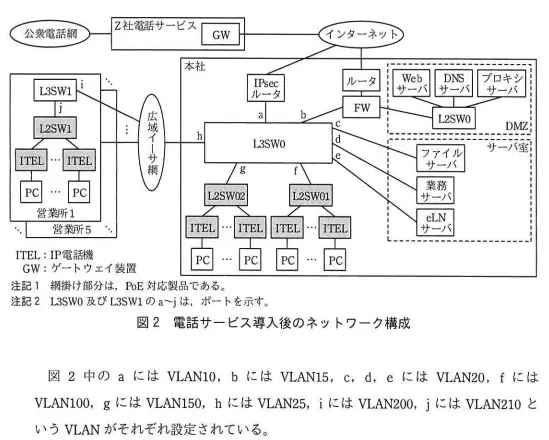

L3SW0のポートaから出力される音声パケットは、IPsecルータ向けとなっています。

さらに、「電話サービスには、本社のIPsecルータ経由で接続する。電話サービスは、Y社から送信された外線通話の音声パケットをGWで受信し、セッション管理を行う。」とあるため、L3SW0のポートaから出力される音声パケットはY社から送信された外線通話の音声パケットとわかります。

また、「1回線あたり34.4kビット/秒の帯域が必要となる」となります。

130回線(Y社の外線の総計) × 34.4kビット/秒(1回線あたりの必要帯域)=4472kビット/秒

答えは、4472

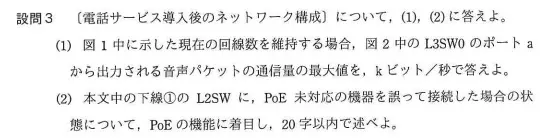

設問3(2)

PoEの給電機能をもつL2SWに、PoE未対応の機器を誤って接続した場合の状態について答える問題です。PoE未対応の機器なので、給電はされない旨を解答にまとめます。

PoE(Power over Ethernet)は、Ethernetケーブルを通じて電力供給を行う技術です。PoEには、最大15.4Wの電力を供給できるIEEE 802.3afと最大30Wの電力を供給できるIEEE 802.3atがあり、過去問(平成29年度 秋期 午後2 問2)で問われていました。

答えは、L2SWからの給電は行われない。(16字)

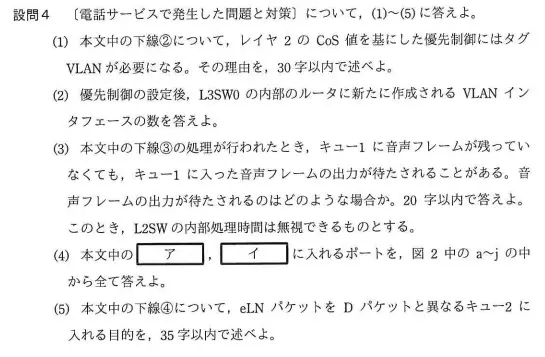

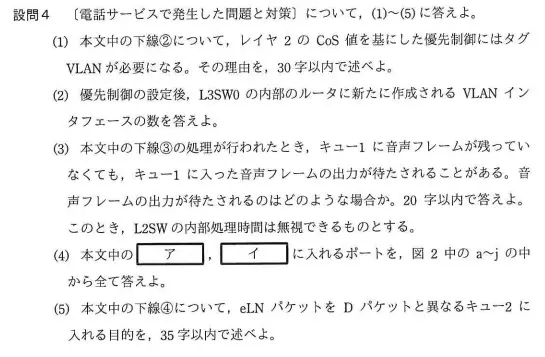

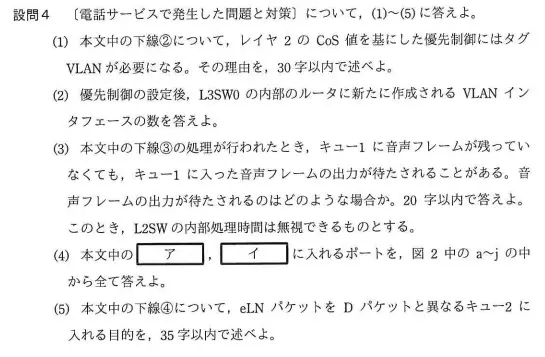

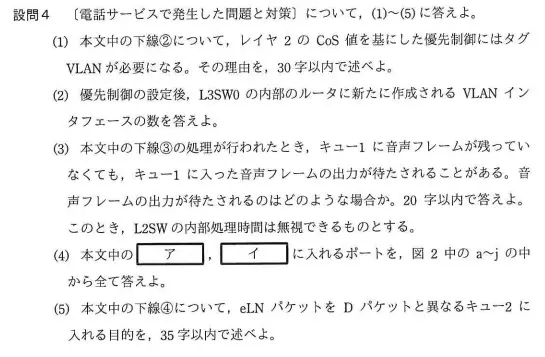

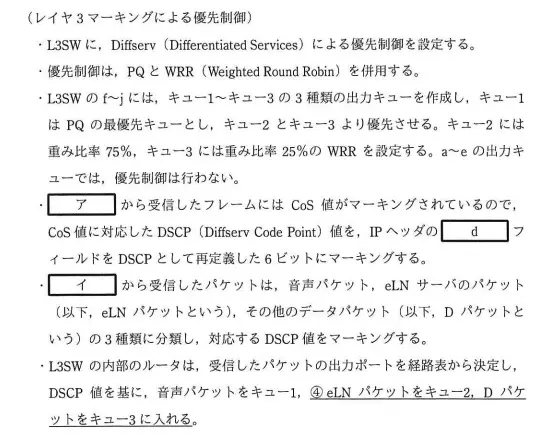

設問4(1)

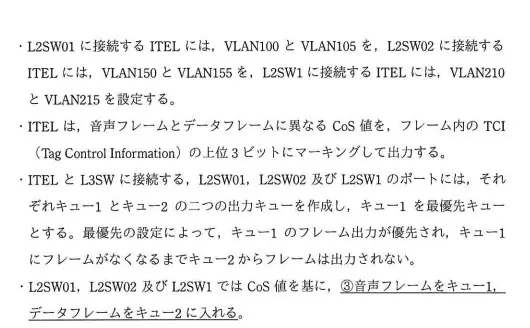

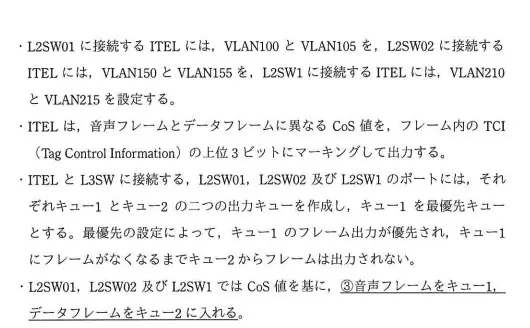

レイヤ2のCoS値を基にした優先制御でタグVLANが必要になる理由を答える問題です。下線②を含む一文では、「ITEL(IP電話機)にはVLAN機能があるので、音声フレームとPCが送受信するデータフレームを異なるVLANに所属させ、ITEL(IP電話機)のアップリンクポートにタグVLANを設定する。」とあります。

本文中に、「ITELは、音声フレームとデータフレームに異なるCoS値を、フレーム内のTCI(Tag Controll Information)の上位3ビットにマーキングして出力する」とあり、CoS値はVLANタグのTCIに含まれていることがわかります。

VLANタグの中にCoS値のフィールドがあるため、タグVLANが必要になります。

IPA公式解答は、フレーム中のタグ情報内の優先ビットを使用するから(24字)

設問4(2)

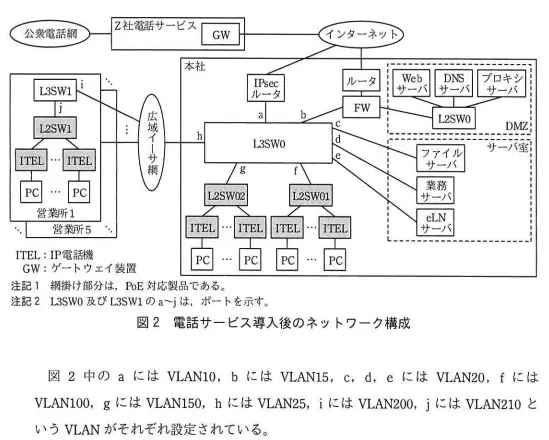

優先制御の設定後、L3SW0の内部ルータに作成されるVLANインターフェースの数を答える問題です。

本文に優先制御の設定で、以下のように設定したと記載があります。

- L2SW01に接続するITELには、VLAN100と105

- L2SW02に接続するITELには、VLAN150と155

- L2SW1に接続するITELには、VLAN210と215

↓優先制御の設定前は、L3SW0のポートgにVLAN150、ポートfにVLAN100を設定していました。一方、優先制御設定でVLAN105と155が追加設定されました。よって2つのVLANインターフェースを作成します。

答えは、2

設問4(3)

音声フレームの出力が待たされるケースを答える問題です。下線③では、音声フレームを最優先のキュー1、データフレームをキュー2に入れるとあります。

最優先のキュー1である音声フレームがなくても、データフレームで出力中である場合、音声フレームは出力を待たされる場合があります。

IPA公式解答は、データフレームが出力中の場合(14字)

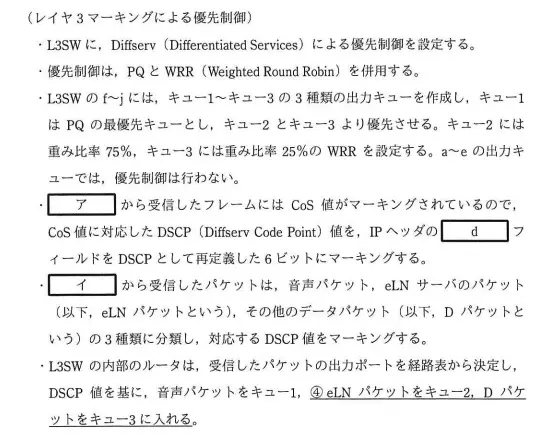

設問4(4)

空欄にあてはまるポートを図2の記号で答える問題です。設問4(1)で解答済みのとおり、ITEL(IP電話機)でCoS値がマーキングされるので、ITEL(IP電話機)を収容するL2SWが該当します。

一方、音声パケット、eLNサーバのパケット、その他のデータパケットはポートa、b、c、d、eから受信します。hとiはL3SW1ですでにマーキング処理がなされるため、対象外です。

空欄アの答えは、f、g、j

空欄イの答えはa、b、c、d、e

設問4(5)

eLNパケットをDパケットと異なるキュー2に入れる目的を答える問題です。

「キュー2には、重み比率75%、キュー3には重み比率25%のWRRを設定する」とあり、eLNパケットがキュー2で、Dパケットがキュー3になります。

WRR(Weighted Round Robin)は、ネットワークのトラフィック制御に使用されるQoS(Quality of Service)アルゴリズムの一つです。WRRでは、トラフィックを優先度ごとに分類し、各優先度に対してウェイト(重み)を設定します。トラフィックの優先度が高いほど、より大きなウェイトを割り当てます。

eLNパケットの比重が高いため、DパケットによるeLNパケットへのパケット転送影響を少なく抑えようとするのが目的になります。

IPA公式解答は、DパケットによるeLNパケット転送への影響を少なくするため(29字)

ネスペ要点まとめ(復習用)

本ページで解説した、ネスペ令和3年午後1 問3の過去問も含めて、別記事でネスペ午後過去問の要点をまとめていますので、復習用にぜひ活用ください。