【令和元年】ネスペ午後2-1の解説

令和元年度のネットワークスペシャリスト(ネスペ)の午後問題の解説をしていきます。今回は午後2-1の問題をわかりやすく説明します。本問では主にSIPやRTPなどの音声通信の知識が問われました。

画像はすべてIPA公式から引用しております。令和元年度 秋期 ネットワークスペシャリスト試験(NW)午後Ⅱ

他年度の午後問題の解説は別記事でまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

設問1(1)

空欄ア

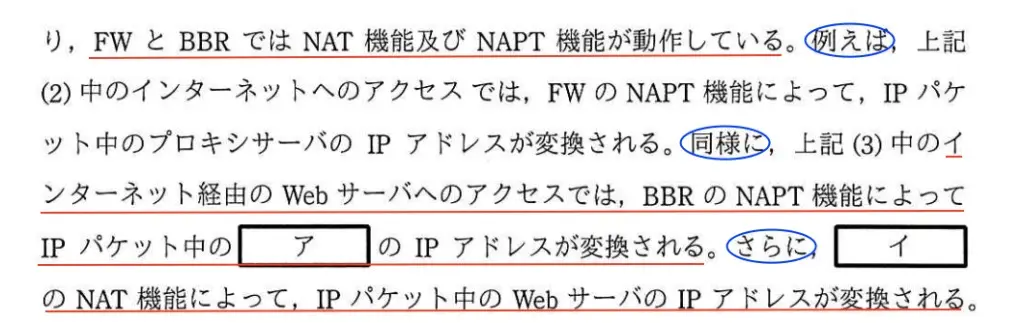

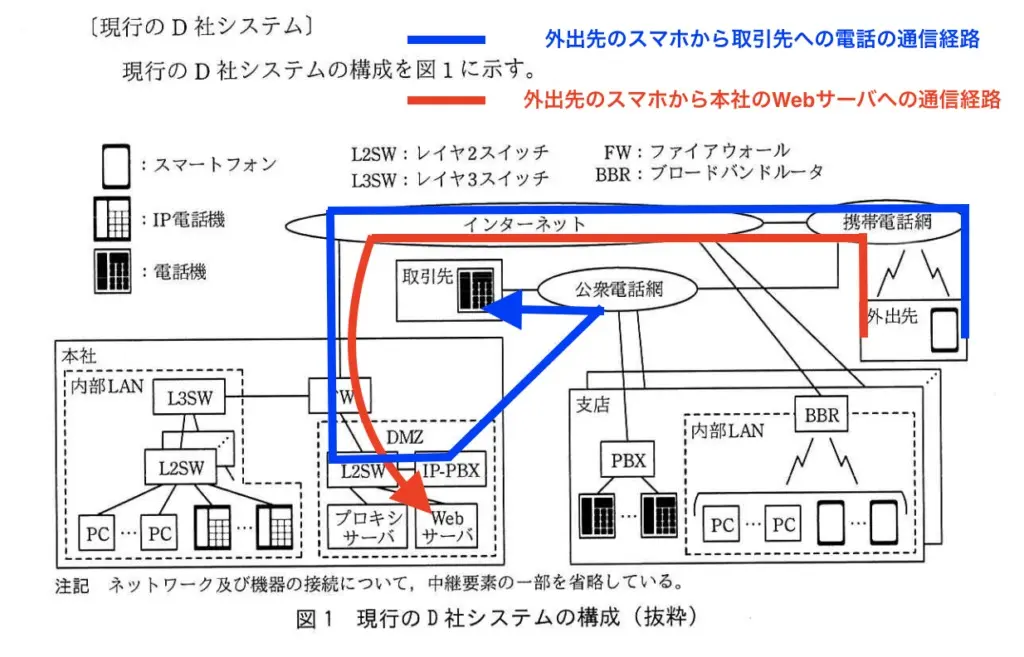

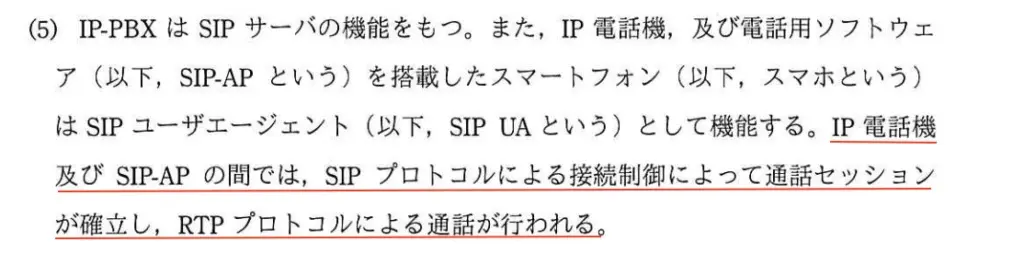

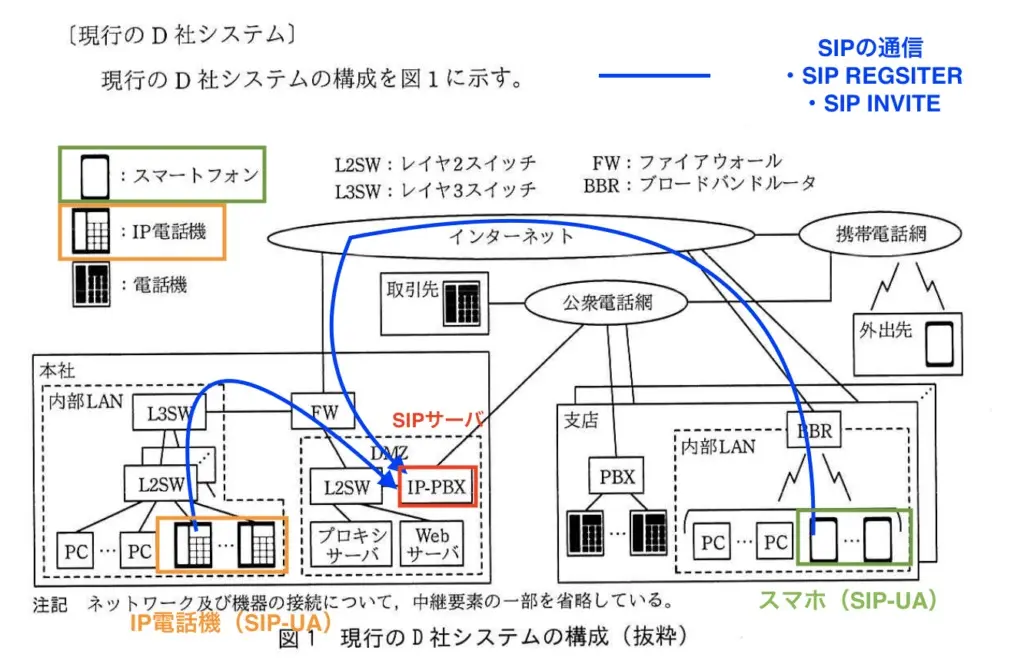

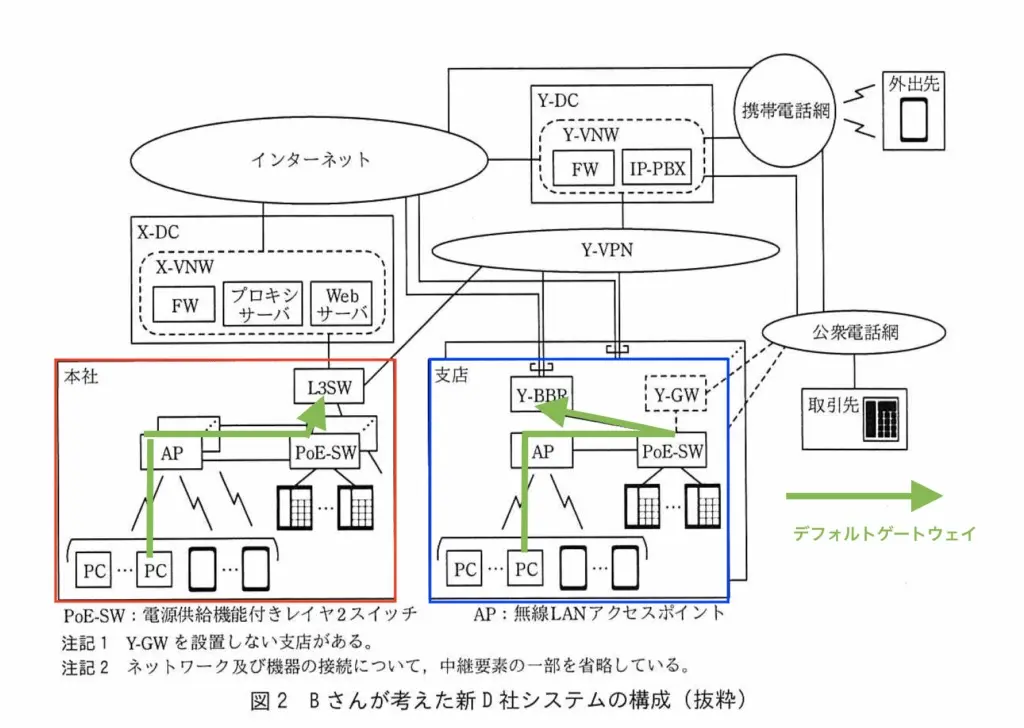

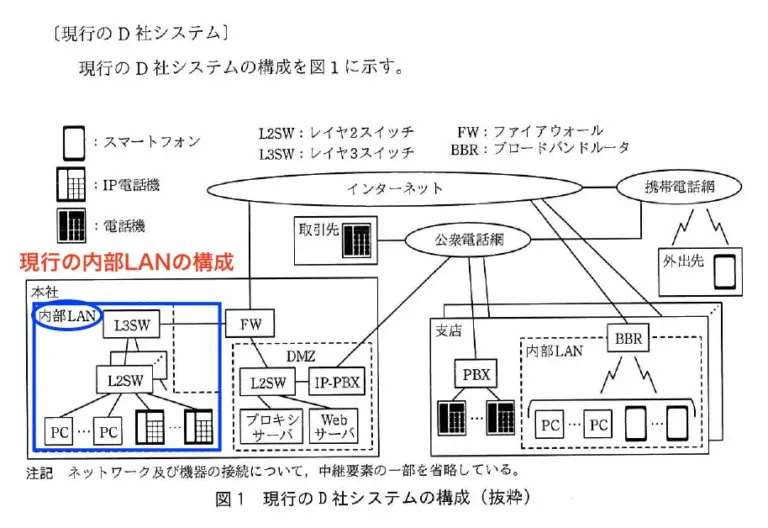

穴埋め問題です。BBRのNAPT機能で変換されるIPアドレス対象を図1の機器名で答える問題です。図1を確認します。

図1にまとめると以下のようになります。BBRが収容する機器はPCとスマートフォンですが、図1に記載のある機器名で答えるため、PCが答えになります。「一部の支店ではスマホを社員に貸与し、」とあり、スマートフォンは一部の支店でしか利用していない(スマホを利用しない支店もある)ため、答えにはなりません。

空欄アの答えは、PC

空欄イ

空欄イにはNAT機能を備える機器名を図1から答えます。「FWとBBRではNAT機能及びNAPT機能が動作している。」と記載があるため、FWが答えです。

空欄イの答えは、FW

空欄カ

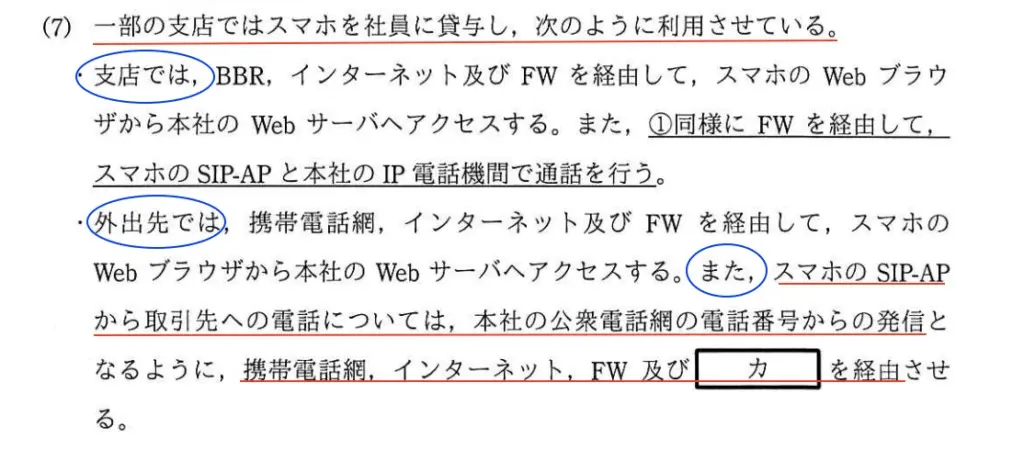

外出先のスマホから取引先への電話の経路を明確にすれば、空欄カは解けます。また、「本社の公衆電話網の電話番号からの発信となるように」と記載あるため、本社を経由することが読み取れます。

図1から外出先のスマホから取引先への電話の経路は以下の通りです。電話というキーワードがあるのでIP-PBXが答えです。IP-PBXは、デジタル音声データをIPパケットに変換して、IPネットワークを通じて送受信できるPBX(アナログ電話交換機)です。

スマホ → 携帯電話網 → インターネット → 本社のFW → IP-PBX→ 公衆電話網 → 取引先

空欄カの答えは、 IP-PBX

設問1(2)

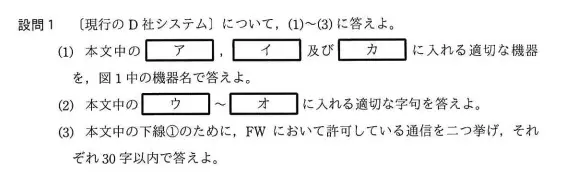

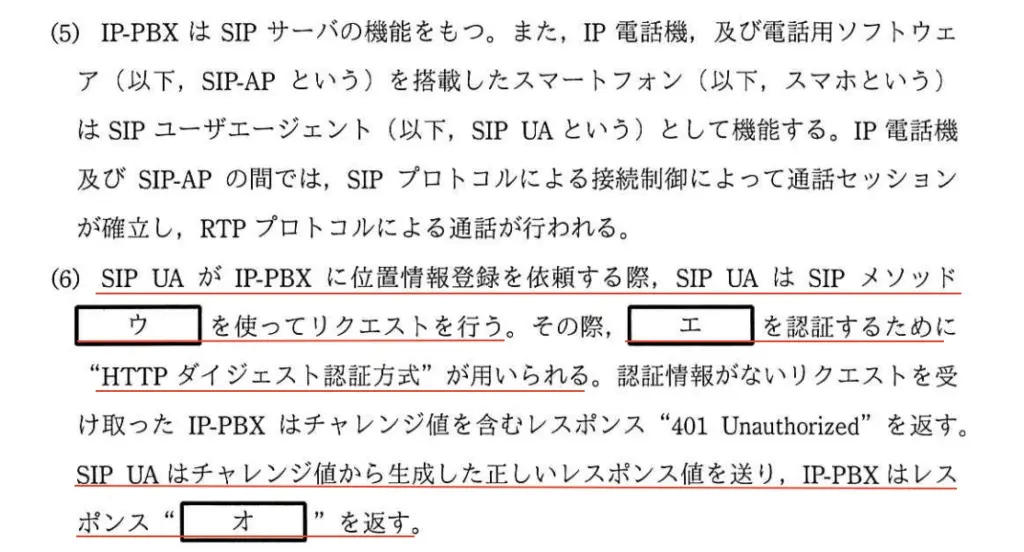

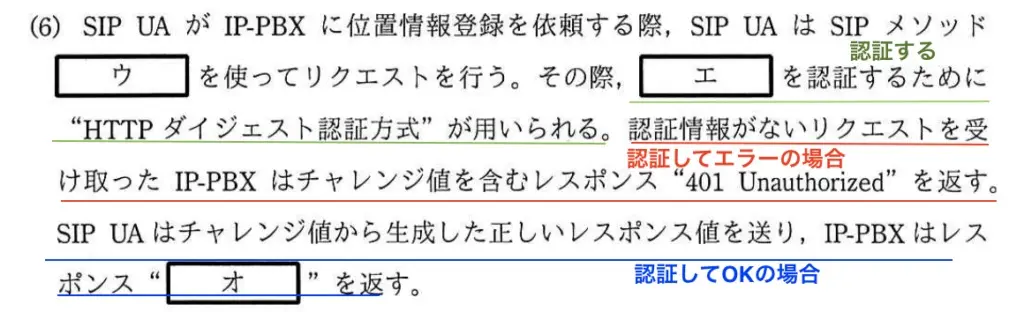

空欄ウ

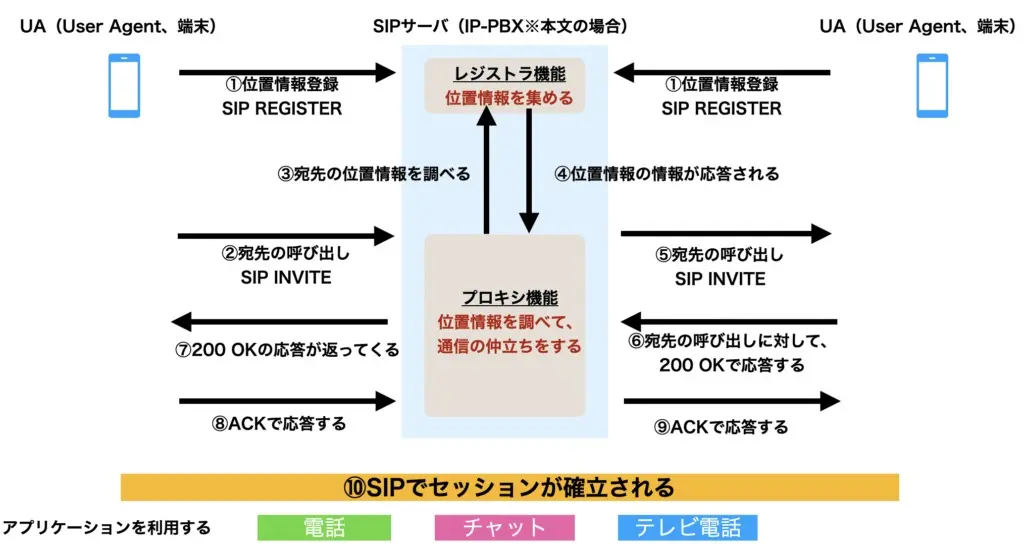

空欄ウは知識問題です。SIP UA(スマホなどの端末)がSIPサーバ(本文ではIP-PBX)に自分自身のIPアドレスや位置情報を登録するSIPメソッドは、SIP REGISTERです。

SIPセッションが確立されるまでの手順は以下の通りです。

空欄ウの答えは、REGISTER

空欄エ

SIP UA(スマホなどの端末)がSIPサーバ(本文ではIP-PBX)に自分自身のIPアドレスや位置情報を登録するSIP REGISTERを送信したら、SIPサーバ(本文ではIP-PBX)側で、SIP UA(スマホなどの端末)の認証が行われます。

空欄エの答えは、SIP UA

空欄オ

空欄オの前文で、「認証情報がないリクエスト受け取ったIP-PBXはチャレンジ値を含むレスポンス”401 Unauthorized”を返す」とあるので、空欄オでは認証が正常に成功した場合のレスポンスを答えればよさそうです。HTTPダイジェスト認証で認証成功時の場合は、「200 OK」をレスポンスします。

空欄オの答えは、200 OK

設問1(3)

下線①で「同様にFWを経由して、スマホのSIP-APと本社のIP電話機間で通話を行う。」とあり、FWで許可している通信を答える問題です。支店のスマホの説明文であり、スマホのSIP-APと本社のIP電話機間でどのような通話が行われるのかを確認します。

「IP電話機及びSIP-APの間では、SIPプロトコルによる接続制御によって通話セッションが確立し、RTPプロトコルによる通話が行われる。」とあり、SIPとRTPが利用されているとわかります。

SIPは、音声やビデオ、メッセージングなどのセッションの確立、維持、終了のための信号を交換するために使用されるプロトコルです。

RTPは、リアルタイムに音声や動画などのデータストリームを配送するための通信プロトコルです。

FWを経由するSIP通信は以下の2通りあります。

- 支店のスマホ(インターネット)から本社のIP-PBX(SIPサーバ)へのSIP通信

- 本社のIP電話機から本社のIP-PBX(SIPサーバ)へのSIP通信

FWを経由するRTP通信は以下になります。

支店のスマホ(インターネット)から本社のIP電話機へのRTP通信

参考までに文字数まとめを詳しく説明します。まずはSIPからまとめます。

- 支店のスマホ(インターネット)から本社のIP-PBX(SIPサーバ)へのSIP通信

- 本社のIP電話機から本社のIP-PBX(SIPサーバ)へのSIP通信

↓宛先はどちらも「本社のIP-PBX(SIPサーバ)へのSIP通信」のため、片方に組み込む。

支店のスマホ(インターネット)と本社のIP電話機から本社のIP-PBXへのSIP通信

↓FWで許可している通信を答えるため、FWが面しているインターネットという言葉でまとめる

インターネットと本社のIP電話機から本社のIP-PBXへのSIP通信

↓文字数を絞るために、「本社の」を削る。SIP通信は双方向の通信なので文章を変える。

インターネットまたはIP電話機とIP-PBX間のSIP通信

RTPも同じくまとめます。

支店のスマホ(インターネット)から本社のIP電話機へのRTP通信

↓同様にまとめる

インターネットとIP電話機間のRTP通信

IPA公式解答は以下の通りです。

インターネット及びIP電話機とIP-PBX間のSIP通信(28字)

インターネットとIP電話機間のRTP通信(20字)

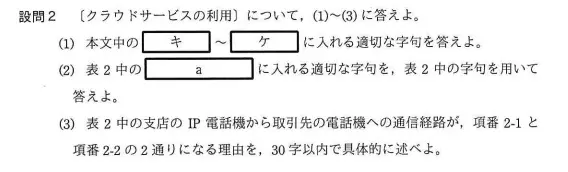

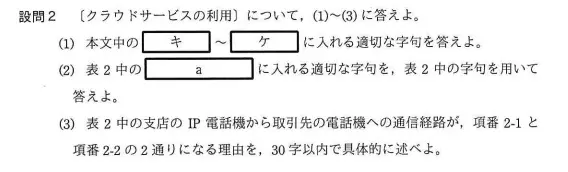

設問2(1)

空欄キ

再び穴埋め問題です。IP-VPNで利用される代表的な技術といえば、MPLSです。

MPLS(Multiprotocol Label Switching)は、IP-VPNに代表されるキャリアの閉域網で利用され、ラベルというヘッダ情報を付加して、高速なスイッチング処理ができる技術です。

空欄キの答えは、MPLS

空欄ク

「D社の異なる拠点間の通話が他の拠点を経由しない」構成はフルメッシュ構成です。

フルメッシュ構成は、ネットワーク構成の一種で、すべてのノードが互いに直接接続されている構成です。

空欄クの答えは、フルメッシュ

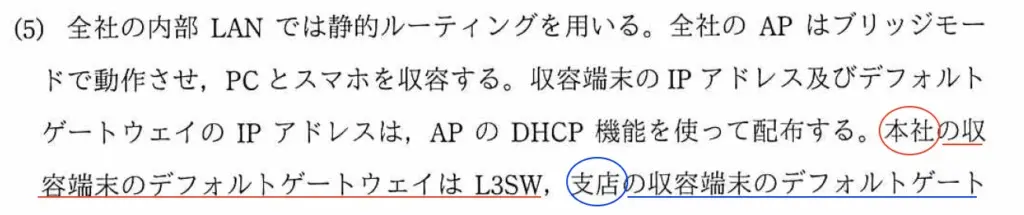

空欄ケ

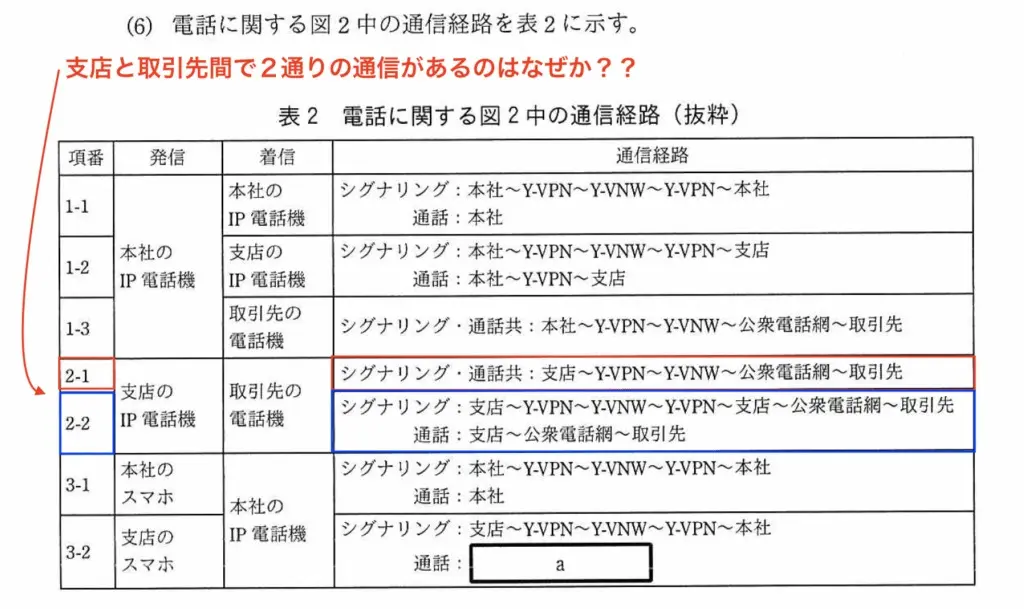

支店の収容端末のデフォルトゲートウェイを答える問題です。

図2から支店を確認すると、候補になるのはY-BBR、AP、PoE-SWです。

↓構成変更前の支店のスマホの説明で、「支店では、BBR、インターネット及びFWを経由して、」とあり、BBRをデフォルトゲートウェイにしていました。構成変更後も特に変更が明記されていないため、図2でいうY-BBRがデフォルトーゲトウェイであるとわかります。

空欄ケの答えは、Y-BBR

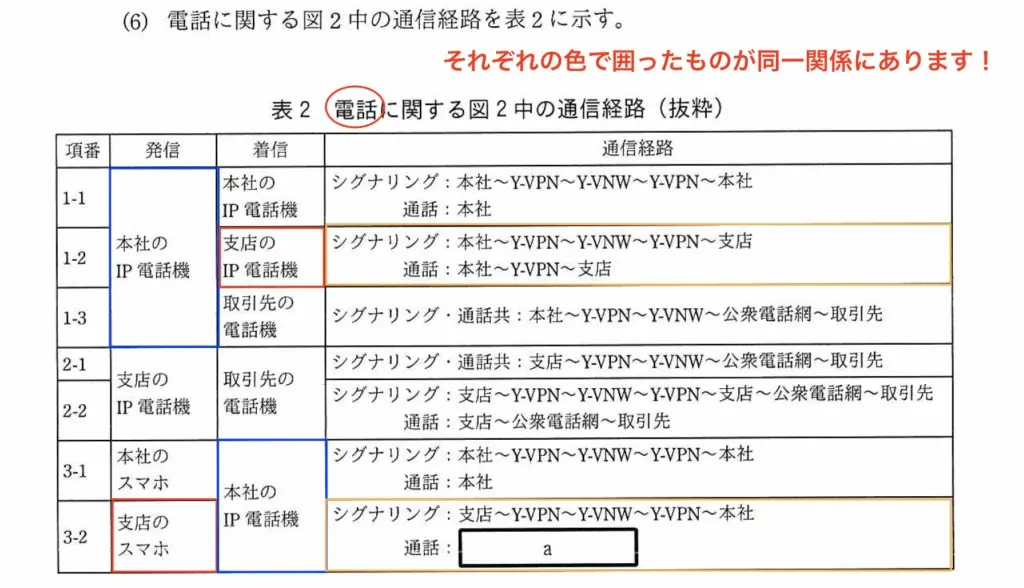

設問2(2)

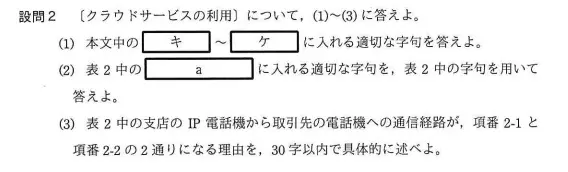

表2中の空欄aに入れる適切な言葉を答える問題です。表2では、電話に関する通信経路がまとめられています。

空欄aは支店のスマホから本社のIP電話機への通話時の通信経路です。逆にいえば、本社のIP電話機から支店のスマホへの通話時の通信経路と同じとわかります。

表2で、本社のIP電話機から支店のスマホへの通話時の通信経路は「本社-Y-VPN-支店」であるため、支店のスマホから本社のIP電話機への通話時の通信経路は、「支店-Y-VPN-本社」とわかります。

答えは、支店-Y-VPN-本社

設問2(3)

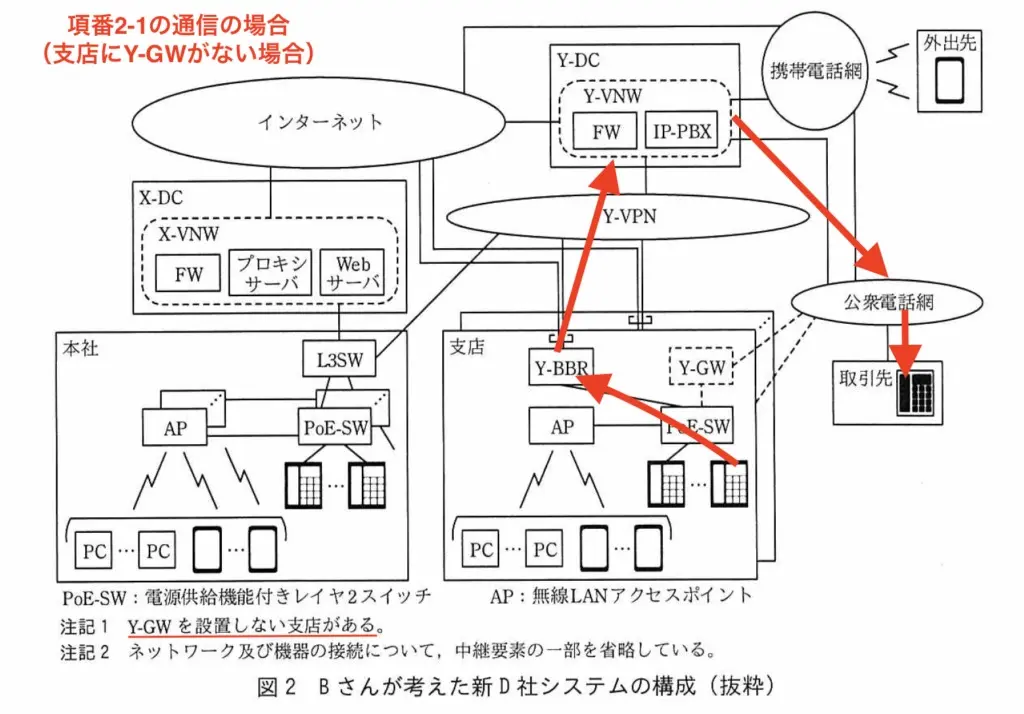

表2中の支店のIP電話機から取引先の電話機への通信経路が、2通りになる理由を答える問題です。

表2の通信経路をもとに、図2にあてはめて考えます。図2の注記1から、「Y-GWを設置しない支店がある。」と記載があり、支店にY-GWがない場合は、シグナリング、通話ともに「支店~Y-VPN~Y-VNW~公衆電話網~取引先」の通信経路になります。

支店にY-GWがある場合は、シグナリングは「支店~Y-VPN~Y-VNW~Y-VPN~支店~公衆電話網~取引先」の通信経路になります。一方、通話は、「支店~公衆電話網~取引先」の通信経路になります。

まとめると、Y-GWの設置の有無によって、異なる通信経路が利用される旨を解答にまとめます。

IPA公式解答は、Y-GWの設置の有無によって、異なる経路が使われるから(27字)

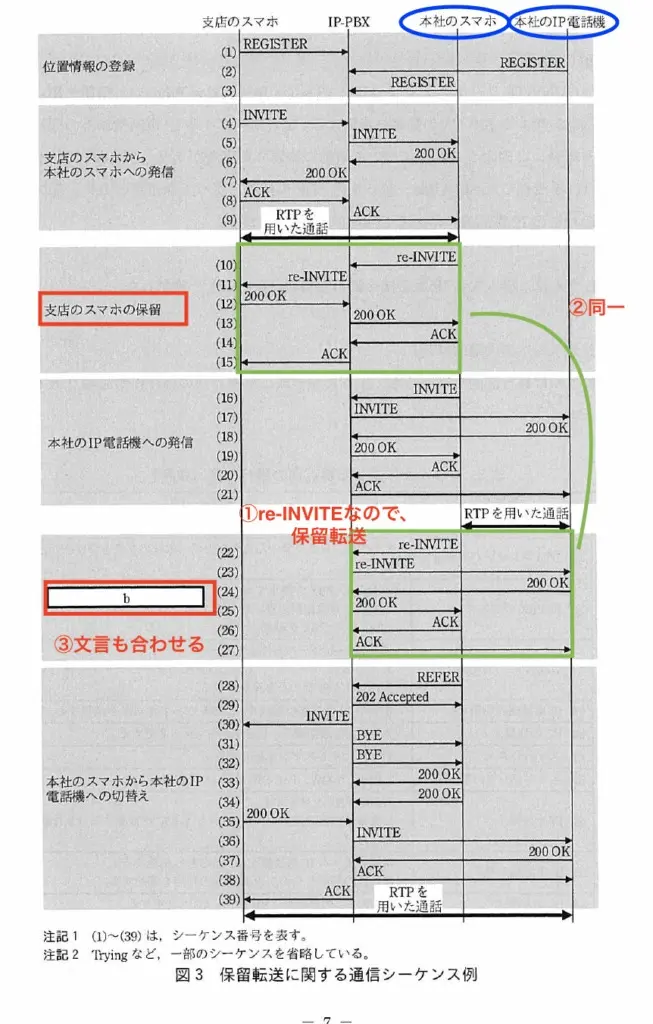

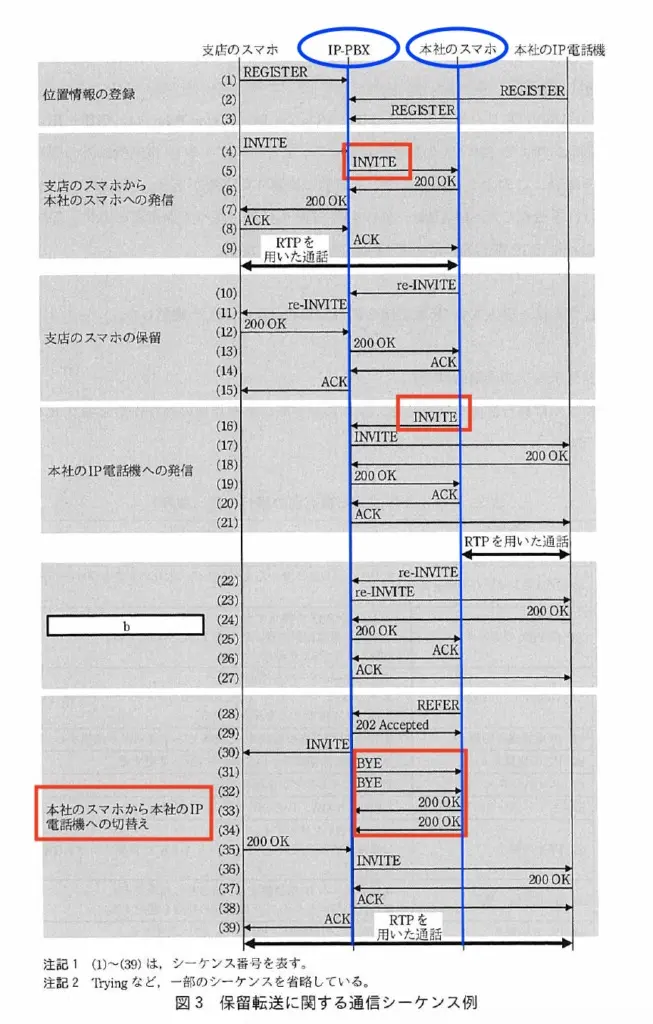

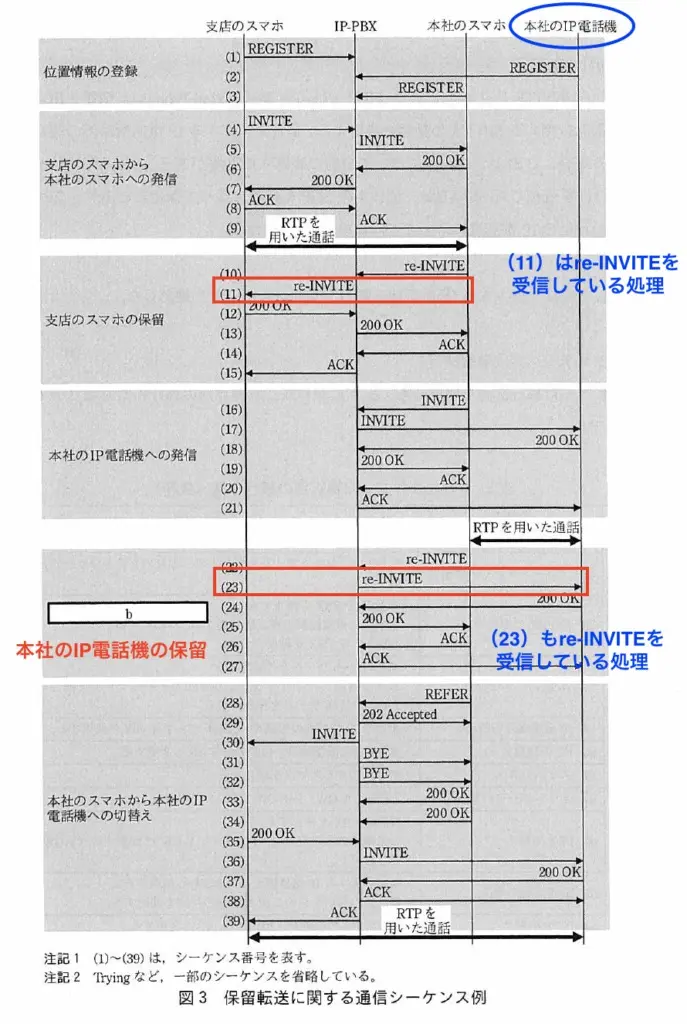

設問3(1)

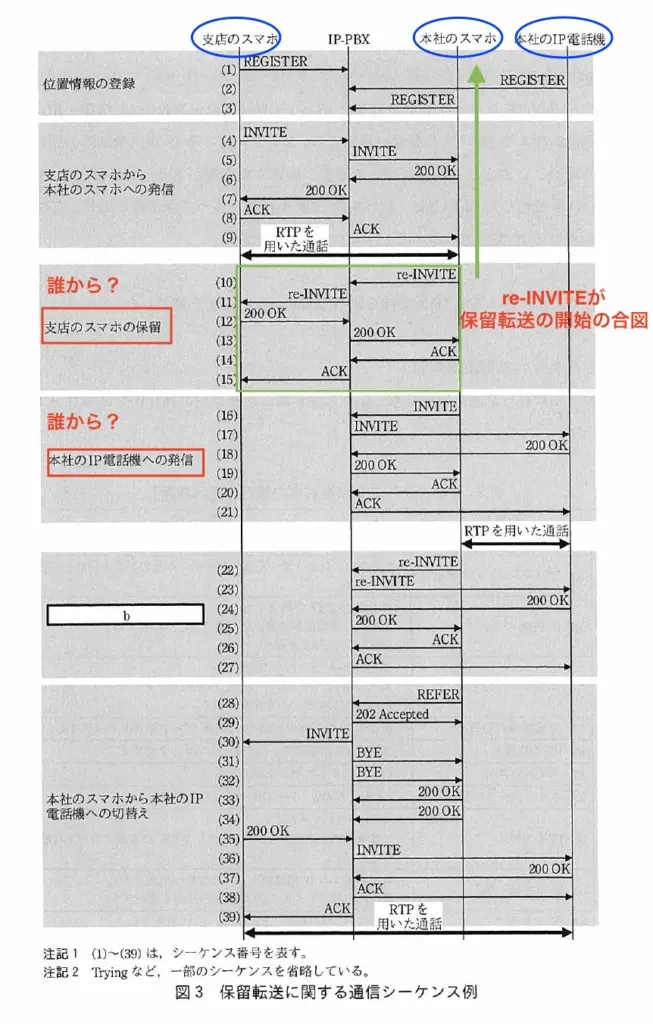

空欄コに入れる言葉を図3中の言葉をもちいて答える問題です。

「保留転送を行う例を示している」とあるので、まずは保留転送を本文から調べます。保留転送とは、通話中の電話を別の電話機に転送する操作を指すとわかります。また、「re-INVITEリクエストを送信し、相手の電話機を保留状態にする。」から、re-INVITEリクエストを送信する端末が保留転送を行うと理解できます。

図3で確認すると、re-INVITEリクエストを本社のスマホが支店のスマホに対して送信し、保留転送を開始していることがわかります。よって答えは、本社のスマホになります。

空欄コの答えは、本社のスマホ

設問3(2)

図3中の空欄bにいれる言葉を答える問題です。本社のスマホが支店のスマホに保留転送を行なっています。(22)から(27)では、本社のスマホが転送先の本社のIP電話機とRTPを用いた通話を行っていることがわかります。

よって、本社のスマホから本社のIP電話機への保留転送している旨を解答にまとめます。

空欄bの答えは、本社のIP電話機への保留

設問3(3)

図3中の(31)と(32)のBYEリクエストと同じCall-IDをもつINVITEリクエストのシーケンス番号を答える問題です。

まず、図3中の(31)と(32)のBYEリクエストはIP-PBXから本社のスマホ間で行われていることから、BYEリクエストに紐づくINVITEリクエストもIP-PBXから本社のスマホ間で行われていると目星がつきます。この時点で(5)と(16)のみに絞られます。

(5)のINIVITEリクエストで、支店のスマホから本社のスマホへの発信をIP-PBXが仲介しており、(32)のBYEリクエストで通信を終了しています。(16)のINIVITEリクエストで、本社のスマホから本社のIP電話機への発信をIP-PBXが仲介しており、(31)のBYEリクエストで通信を終了しています。よって答えは、(5)と(16)です。

答えは(5)、(16)

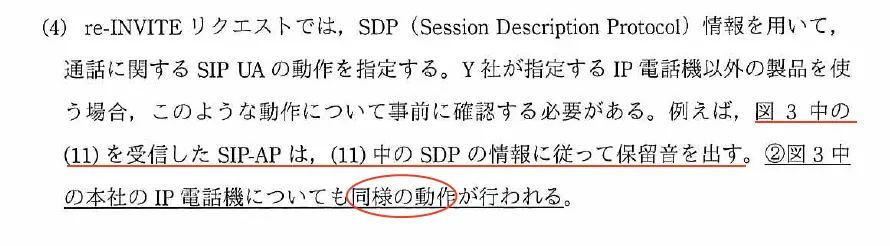

設問3(4)

下線②で「図3中の本社のIP電話機についても同様の動作が行われる。」とあり、同様の動作の内容を答える問題です。下線②の前文では、「SDPの情報に従って保留音を出す。」とあるので、これが同様の動作の内容になります。

あとは、主語とシーケンス番号で肉付けしていきます。

「(11)を受信したSIP-APは、(11)中のSDPの情報に従って保留音を出す。」の内容を理解します。本社のスマホから送信されたre-INVITEをIP-PBXが支店のスマホに転送しています。同じような箇所を探すと、(23)で本社のスマホから送信されたre-INVITEをIP-PBXが本社のIP電話機に転送しているシーケンスが見つかります。

よって、本社のIP電話機で、(23)中のSDPの情報に従って保留音を出す旨を解答にまとめます。

答えは、本社のIP電話機は、(23)中のSDPの情報に従って保留音を出す。(33字)

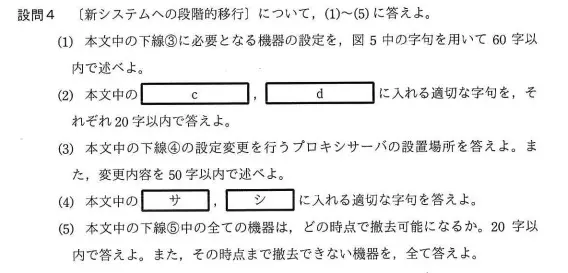

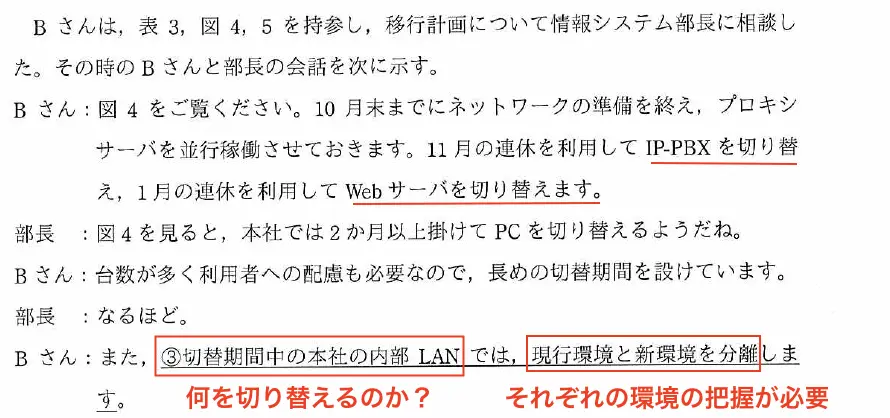

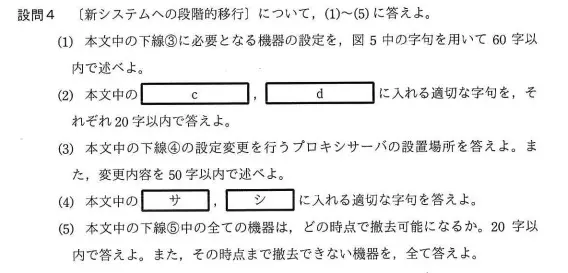

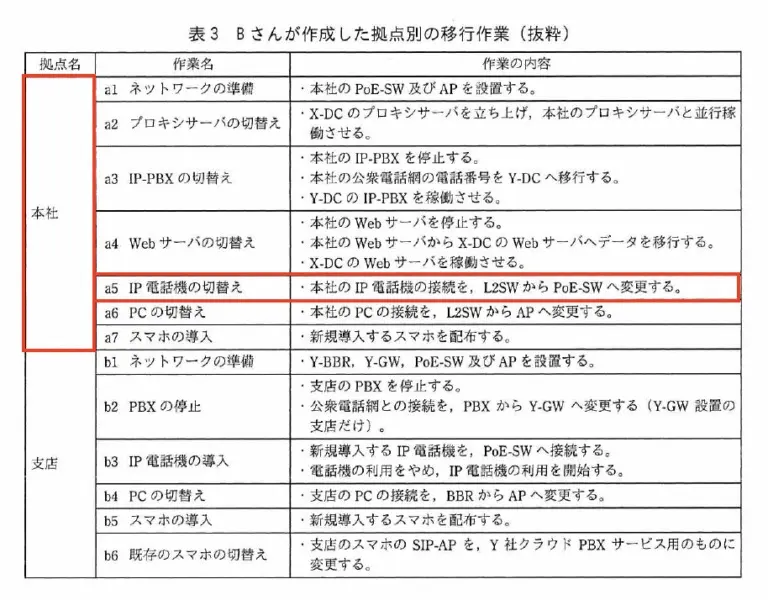

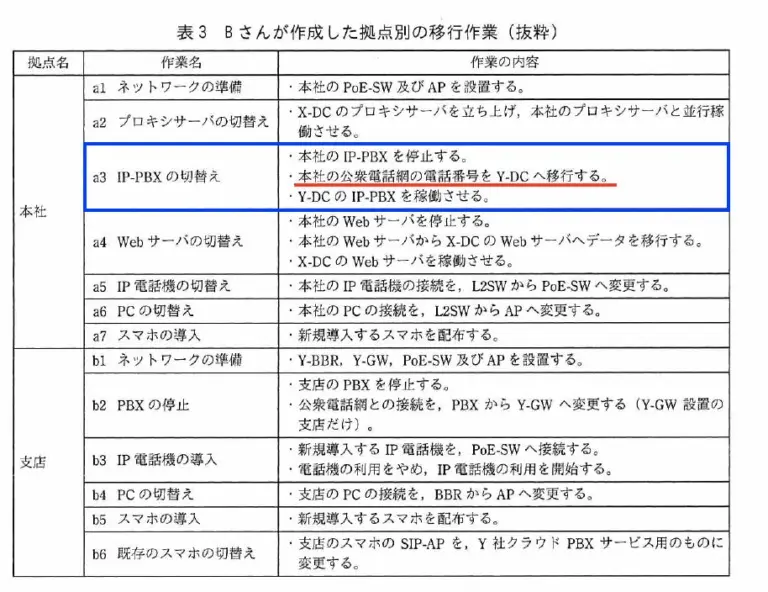

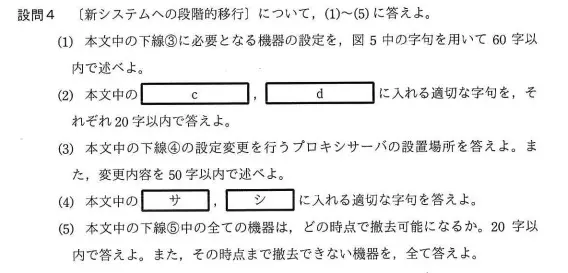

設問4(1)

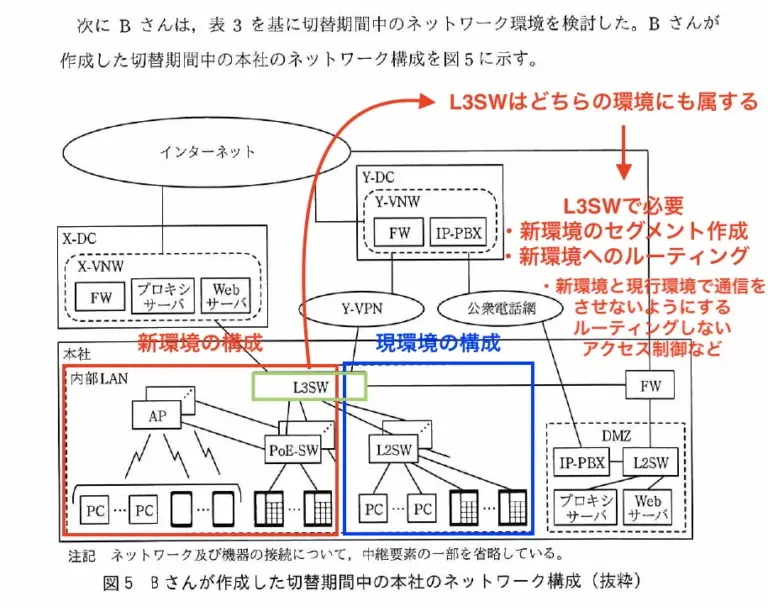

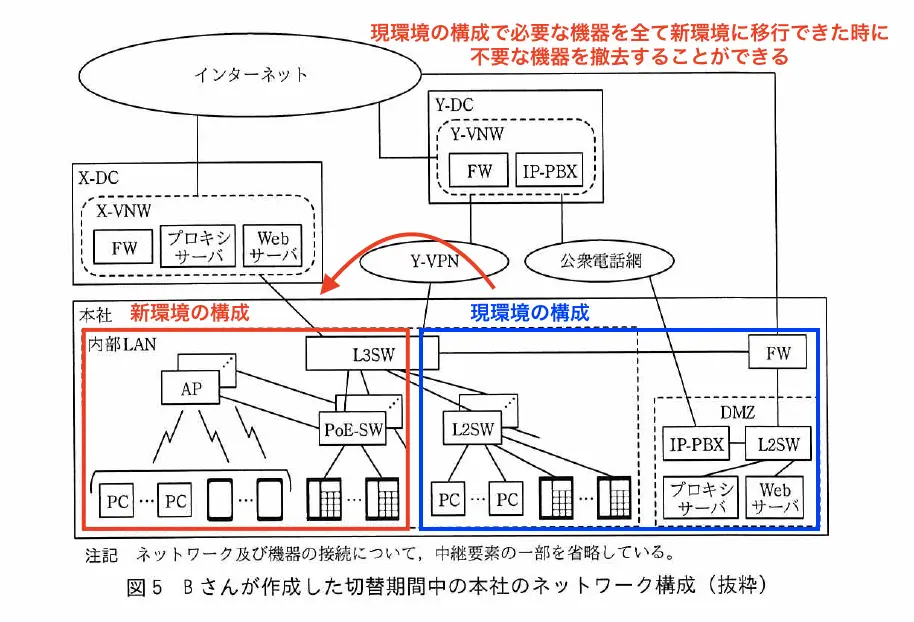

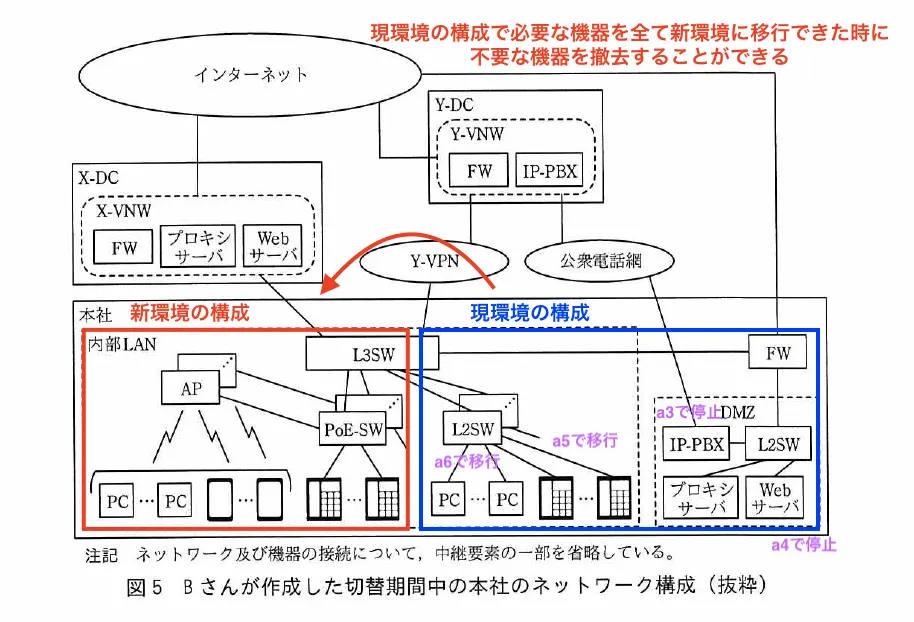

下線③で必要となる機器の設定を答える問題です。下線③では「切替期間中の本社の内部LANでは、現行環境と新環境を分離」すると記載があります。切り替える内容と現行環境と新環境の構成を把握する必要があります。

以下本文より、切り替える内容はIP-PBXとWebサーバを切り替えることが読み取れます。

次に構成環境を把握します。まずは現行の内部LANを確認します。

次に切り替え期間中のネットワーク構成を確認します。新環境と現環境の両方を並行稼働しているネットワーク構成です。L3SWでセグメントをわけて、両環境間でアクセス制御をする必要がありそうです。

よって、L3SWで新環境用のセグメントを新規作成し、現環境セグメント間とのアクセス制御を設定する必要がある旨を解答にまとめます。

IPA公式解答は、L3SWのPoE-SW収容ポートを新しいセグメントにして、L2SW収容ポートとのルーティングを禁止する(51字)

設問4(2)

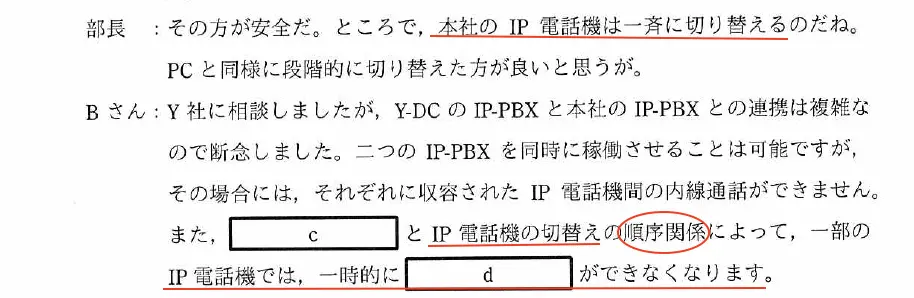

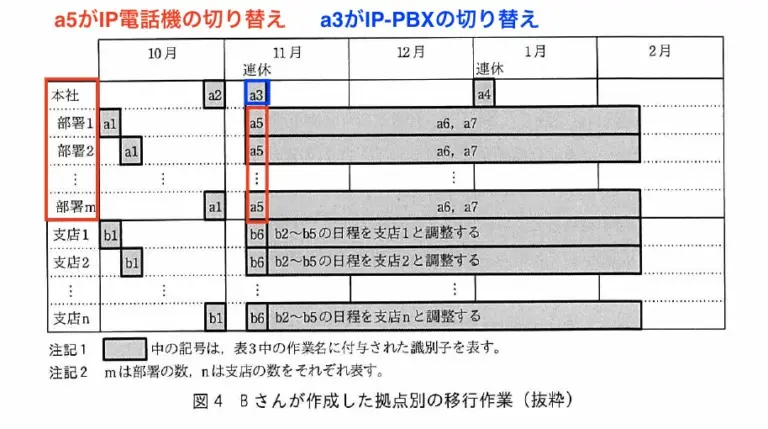

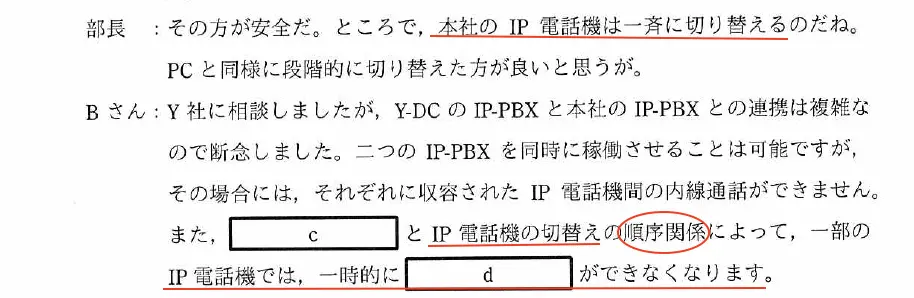

空欄c

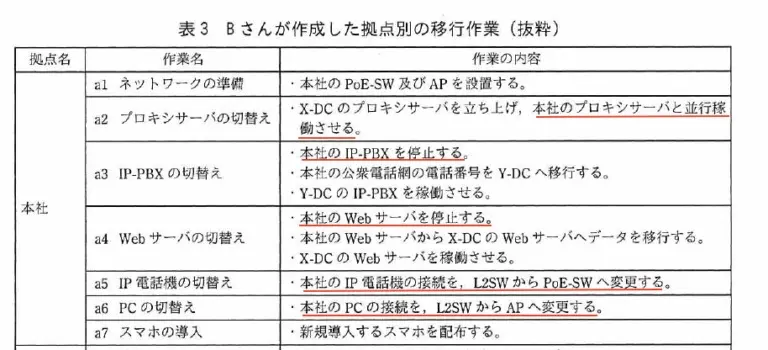

空欄箇所を探します。「空欄cとIP電話機の切替えの順序関係によって」とあるため、作業順番が確認する必要があります。

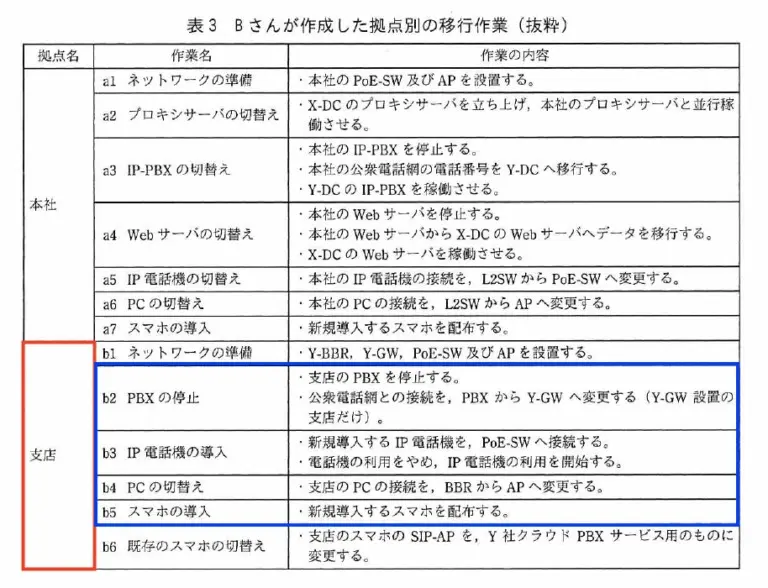

表3を確認すると、「IP電話機の切替え」はa5にあたります。

図4で移行作業スケジュールを確認すると、a5の作業とa3の作業の時期が重複していることがわかります。

a3の作業は、IP-PBXの切替え作業であり、作業内容に答えがありそうです。IP電話機の切替作業との順序関係によって、IP電話に関する影響が出る内容のため、「本社の公衆電話網の電話番号をY-DCへ移行する」作業に目星がつきます。

空欄cの答えは、公衆電話網の電話番号の移行(13字)

空欄d

次に空欄dですが、IP電話機でできなくなることは通話しかありません。文字数の指定が20文字とあるため、どことどこの通話であるかを記載したいです。

公衆電話網の電話番号の移行作業によって、公衆電話網を利用した通話、つまり本社と社外部との通話ができなくなります。よって、本社と社外部との通話ができない旨を答えにまとめます。

IPA公式解答は、本社と社外の電話との発着信(13字)

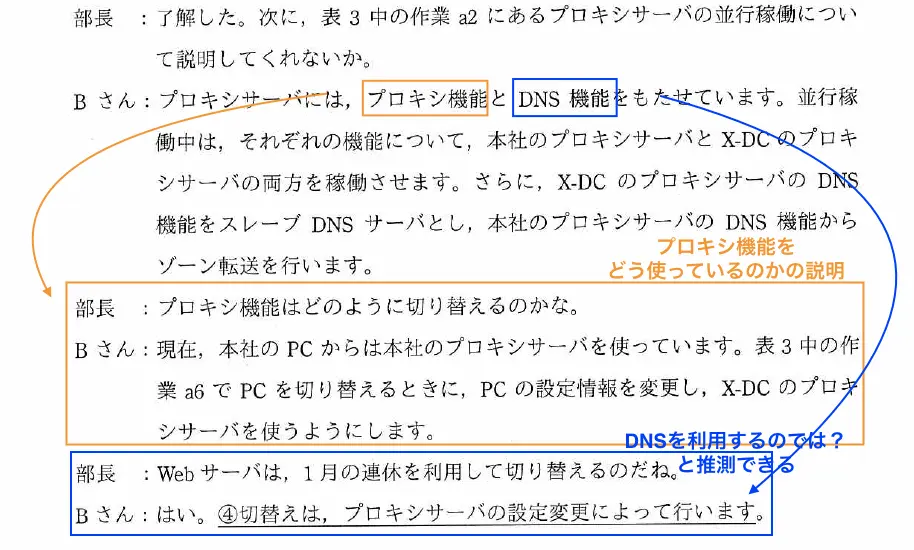

設問4(3)

下線④の設定変更を行うプロキシサーバの設置場所と変更内容を答える問題です。以下より、プロキシサーバはプロキシ機能とDNS機能を持ち合わせています。下線④の前文では、Webサーバの切替えに関して言及されているので、プロキシサーバのDNS機能が関連することが推測できます。

本社のプロキシサーバはX-DCのプロキシサーバにゾーン転送を行っているため、マスターサーバであるとわかります。また、本社のプロキシサーバのDNS機能で、本社のWebサーバのAレコードのIPアドレスを切替先であるX-DCのWebサーバのIPアドレスに変えることによって、Webサーバの切替えができます。

IPA公式解答は、設置場所は本社、変更内容はWebサーバのAレコードのIPアドレスを、X-DCのWebサーバのIPアドレスに変える。(44字)

設問4(4)

本文中の空欄サ、シにいれる言葉を答える問題です。支店の切替えの作業を答えればよさそうです。

「支店ごとに作業b2〜b5を実施する」中での制約を答える中で空欄サ、シがあるので、支店の切替え作業b2〜b5を確認します。

支店での作業b2〜b5の中から2つの作業は同時に行う必要があります。b2とb3の作業は通話のための作業であり、同時に作業を行う必要があるとわかります。

| 作業名 | 作業内容 |

|---|---|

| b2 PBXの停止 | 通話のための作業 |

| b3 IP電話機の導入 | 通話のための作業 |

| b4 PCの切替え | 社内PC通信のための作業 |

| b5 スマホの導入 | スマホを導入するだけの作業 |

答えはb2、b3

設問4(5)

下線⑤のすべての機器(FW、Webサーバ、プロキシサーバ、IP-PBX)が撤去可能になる時点とその時点までに撤去できない機器を答える問題です。

まずは撤去するFW、Webサーバ、プロキシサーバ、IP-PBXの所在を確認していきます。現環境の中にあるFW、Webサーバ、プロキシサーバ、IP-PBXが撤去対象です。

↑移行作業の内容を確認し、まとめると以下の通りです。a6の本社のPCの切替え作業が完了した時点で撤去可能になり、a6まで本社のプロキシサーバとFWは撤去できないとわかります。

- a2でX-DCのプロキシサーバを稼働させるが、本社のプロキシサーバも引き続き稼働させるので、この時点で本社のプロキシサーバは撤去できない

- a3で本社のIP-PBXは停止しているので、この時点で撤去可能

- a4で本社のWebサーバは停止しているので、この時点で撤去可能

- a5、a6で現環境の内部LANのL2SW配下のIP電話機とPCを新環境に移行することになるので、a6の完了時点で本社のプロキシサーバとFWが撤去可能

IPA公式解答は、時点は本社PCの切替期間が終了した時点、機器は本社のプロキシサーバ、本社のFW

ネスペ要点まとめ(復習用)

本ページで解説した、ネスペ令和元年午後2 問1の過去問も含めて、別記事でネスペ午後過去問の要点をまとめていますので、復習用にぜひ活用ください。